PASSMED公式LINEの登録者特典|当サイトに掲載している図表の元データ&学習支援AI 薬科GPTをプレゼント♪

2025年3月27日、オンボー(ミリキズマブ)の効能・効果に「クローン病」を追加することが承認されました!

それに伴い、200mg製剤も追加されています。

日本イーライリリー|ニュースリリース

基本情報

| 製品名 | ①オンボー点滴静注300mg ②オンボー皮下注100mgオートインジェクター/100mgシリンジ ③オンボー皮下注200mgオートインジェクター/200mgシリンジ |

| 一般名 | ミリキズマブ(遺伝子組換え) |

| 製品名の由来 | 特になし |

| 製造販売 | 製造販売:日本イーライリリー(株) 販売:持田製薬(株) |

| 効能・効果 | ①中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ①②③中等症から重症の活動期クローン病の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) |

| 用法・用量 | 4週間隔で投与(記事内参照) |

| 収載時の薬価 | 点滴静注300mg:192,332円 皮下注100mgオートインジェクター:126,798円 皮下注100mgシリンジ:126,798円 皮下注200mgオートインジェクター:242,888円 皮下注200mgシリンジ:242,888円 |

| 発売日 | 2023年6月21日(HP) |

類薬には同じく潰瘍性大腸炎に使用されているステラーラ(ウステキヌマブ)があります。ステラーラとは阻害するILの種類が異なりますので、違いについても解説していきます!

オンボーの作用機序的にはIL-23のp19サブユニットを特異的に阻害するため、乾癬領域で使用されている

と同じです。

今後はクローン病に対しても適用範囲が広がる予定ですね。

今回は潰瘍性大腸炎・クローン病とオンボー(ミリキズマブ)の作用機序、根拠となったエビデンスについてご紹介します。

潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は炎症性腸疾患(炎症を伴う腸疾患)の1つであり、大腸の粘膜に炎症が起き、ただれたり、潰瘍が発生する疾患です。

好発年齢は10歳代後半~30代前半で、比較的若年者にみられます。

主な自覚症状としては、粘血便、下痢、腹痛などの症状が持続的かつ反復的にみられ、症状が悪化すると体重減少や発熱など、全身の症状が起こることもあるようです。

特に初期症状としては粘血便が多いとされています。

潰瘍性大腸炎の多くは、寛解(症状が落ち着いている状態)と再燃(症状が悪化している状態)を繰り返します。

長い経過のなかでは、徐々に病気が進行し、重大な合併症を引き起こすこともあり、さらに、長期間罹患していると、大腸がんの発現率も高くなると言われています!!

潰瘍性大腸炎の原因

明確な原因は未だ不明とされていますが、

- 免疫異常等の遺伝因子

- 食習慣等の環境因子

- ストレス等の心理学的因子

が複雑に関与して発症すると考えられています。

何らかの自己免疫異常によって、免疫細胞(白血球)が自分自身の大腸粘膜を「異物」としてみなして攻撃してしまうことで大腸粘膜に炎症が引き起こされます。

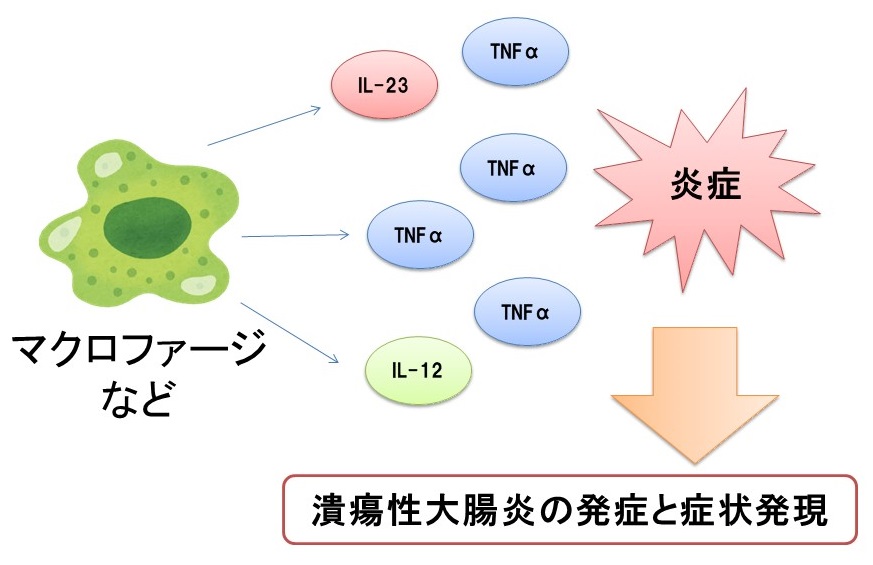

そして潰瘍性大腸炎の発生原因は未だ不明とされていますが、炎症性疾患であることから、炎症サイトカインであるTNFαや各IL(インターロイキン)が関わっていると考えられています。

特に、潰瘍性大腸炎では腸の抗原提示細胞(マクロファージなど)によるTNF-αや、IL-12およびIL-23の分泌が増加していることが知られています。

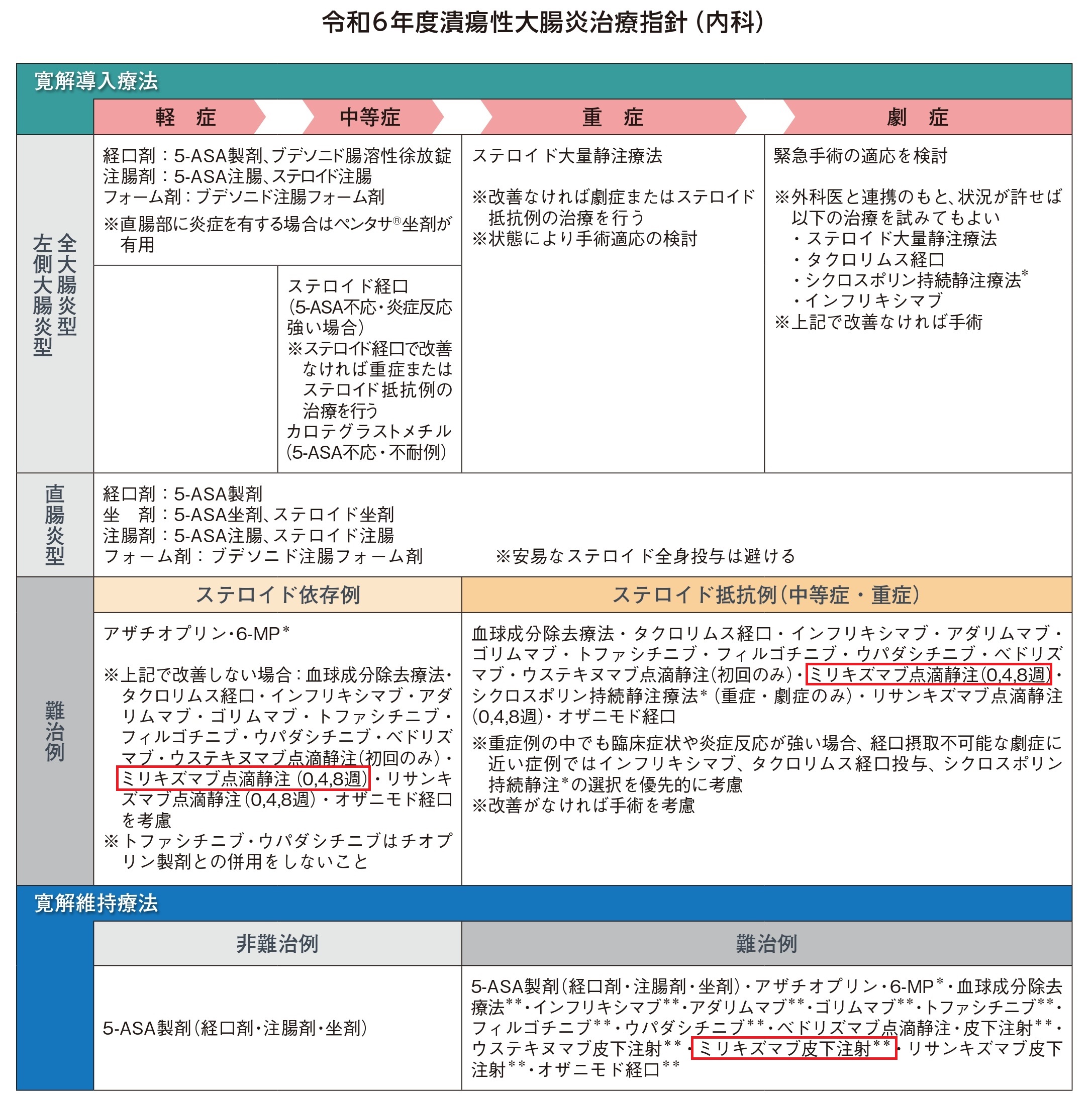

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎は、その病状により、「軽症」「中等症」「重症」に分類されています。

潰瘍性大腸炎は原因が不明なため、腸管の炎症が活動な状態(活動期)を抑えて症状を鎮め、寛解の状態(寛解期)を維持することが治療の主な目標です。

治療は薬物療法が主体となりますが、薬物療法が有効でない場合や腸閉塞、穿孔などの合併症では外科治療や血球成分除去療法などが行われることもあります。

潰瘍性大腸炎の薬物療法は、活動期の炎症を抑えて落ち着かせ寛解に持ち込む「寛解導入療法」と、寛解を長期に維持して再燃を防ぐ「寛解維持療法」の2つに分けられます。

初期に行う主な薬物療法は、以下の薬剤があり、重症度によって適宜併用して用います。1-2)

- 5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤):メサラジン、サラゾスルファピリジン

⇒寛解導入療法・寛解維持療法共に使用可能 - 副腎皮質ホルモン:ブレドニゾロン、ブデソニド

⇒寛解導入療法に使用可能 - 免疫調整薬:アザチオプリン、6-メルカプトプリン

⇒寛解維持療法に使用可能

最近では5-ASA製剤の治療歴がある中等症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法にカログラ(カロテグラスト)が使用できるようになりました。

-

-

カログラ(カロテグラスト)の作用機序【潰瘍性大腸炎】

続きを見る

2023年には、軽症~中等症に使用するブデソニドの経口DDS製剤のコレチメント錠も登場しました!軽症から使用できるため、カログラより先行して使用です。

-

-

コレチメント(ブデソニド)の作用機序:レクタブルとの違い【潰瘍性大腸炎】

続きを見る

また、上記の標準治療薬剤を使用しても症状が改善しない場合、「難治」とされ、以下のような生物学的製剤(抗TNFα抗体製剤)の使用が検討されます。

- レミケード点滴静注(一般名:インフリキシマブ)

- ヒュミラ皮下注(一般名:アダリムマブ)

- シンポニー皮下注(一般名:ゴリムマブ)

- エンタイビオ点滴静注(一般名:ベドリズマブ)

- ステラーラ(一般名:ウステキヌマブ)

今回ご紹介するオンボーは、他の生物学的製剤と同様に難治性で中等症から重症の潰瘍性大腸炎に対して推奨されていますね。

クローン病と治療

大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍をひきおこす原因不明の疾患の総称を炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)といい、クローン病もこの疾患の一種とされています。

ちなみに、この疾患を最初に見つけたのが、アメリカのクローン先生であったことから、クローン病と名付けられています。

クローン病は主として若年者にみられ、口腔にはじまり肛門にいたるまでの消化管のどの部位にも炎症や潰瘍が起こりえますが、小腸と大腸を中心として特に小腸末端部が好発部位です。

非連続性の病変(病変と病変の間に正常部分が存在すること)を特徴とし、それらの病変により腹痛や下痢、血便、体重減少などが生じます。

そしてこのクローン病の発生原因は未だ不明とされていますが、潰瘍性大腸炎と同様の炎症反応が起因していると考えられています。

また、初期に行う主な薬物療法は潰瘍性大腸炎と同じです。1)

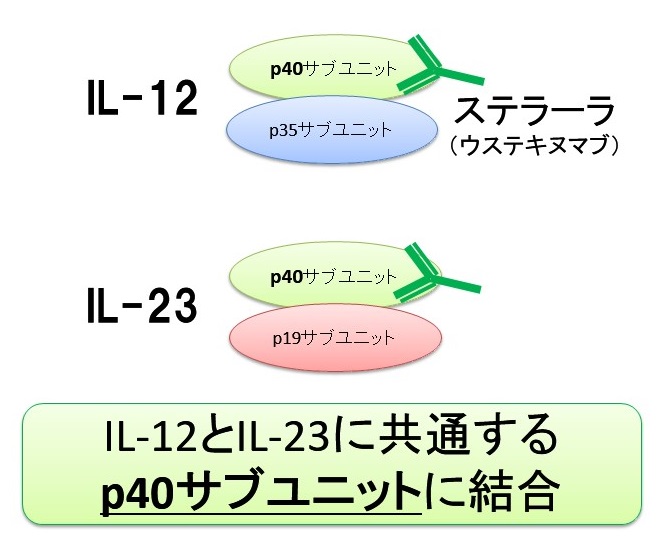

IL-12とIL-23の構造

IL-12はp40サブユニットとp35サブユニットと呼ばれるタンパク質から構成されています。

IL-23はp40サブユニットとp19サブユニットと呼ばれるタンパク質から構成されています。

オンボー(ミリキズマブ)の作用機序

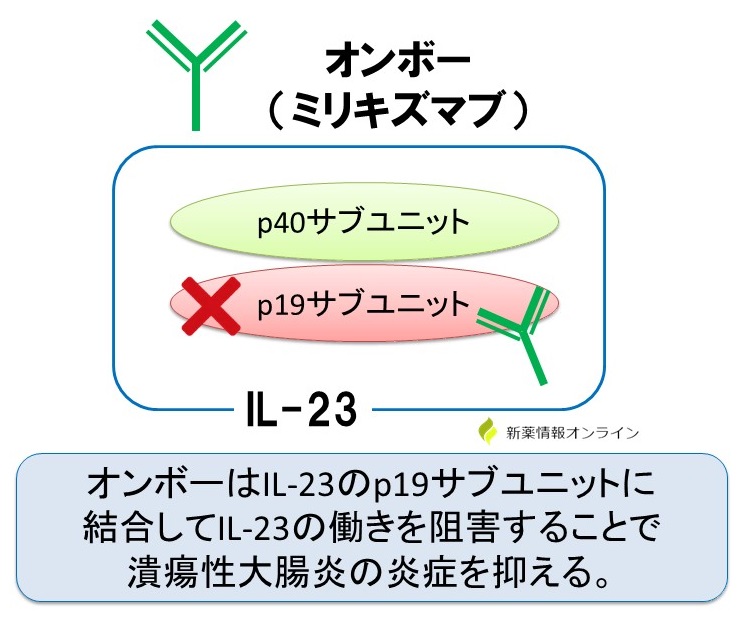

オンボーは抗IL-23 p19サブユニットモノクローナル抗体製剤です。

IL-23の作用が阻害されることでIL-23による炎症反応を抑制すると考えられています。

潰瘍性大腸炎に使用するステラーラは、IL-12とIL-23に共通する「p40サブユニット」を特異的に認識して結合する抗体で、IL-12とIL-23を共に阻害します。

感覚的にはより広い範囲のILを阻害した方が効果が高そうな印象がありますが、他疾患の乾癬領域では、IL-12とIL-23を共に阻害するよりも、IL-23のみを阻害した方が効果が高いことが示されています。3)

潰瘍性大腸炎のエビデンス:LUCENT-1試験

潰瘍性大腸炎の根拠となった臨床試験(LUCENT-1試験)をご紹介します。4)

本試験は少なくとも1つ以上の従来の薬物療法または抗TNFα抗体薬による治療にも関わらず、中程度から重度の活動期潰瘍性大腸炎患者さんを対象に、オンボー群とプラセボ群を直接比較する第Ⅲ相臨床試験です(寛解導入試験)。

主要評価項目は「Mayo scoreを用いた投与12週時の改善率」とされ、結果は以下の通りでした。

| プラセボ群 | オンボー群 | |

| 改善率 | 13.3% | 24.2% |

| p=0.00006 | ||

| 便意切迫感に関するNRSの ベースラインからの変化量 |

-1.6 | -2.6 |

| p<0.001 | ||

主要評価項目はもちろん達成されているのですが、注目すべきは副次評価項目の「便意切迫感」の改善についです。

これまでの生物学的製剤では評価項目にされたことはなく、今回、オンボーのために独自に開発した評価スケールとのことで、オンボー群で有意な改善が認められていました。

本試験に続いて、維持療法を検証するLUCENT-2試験4)が実施され、こちらもプラセボと比較して有意な改善が認められています。

クローン病のエビデンス:VIVID試験

クローン病の根拠となった臨床試験(VIVID試験)をご紹介します。5)

本試験は少なくとも1つ以上の従来の薬物療法または生物学的製剤(抗TNFα製剤や抗インテグリン抗体薬など)による治療にも関わらず、中程度から重度の活動期クローン病患者さんを対象に、オンボー群とプラセボ群を直接比較する第Ⅲ相臨床試験です。また、ステラーラ(ウステキヌマブ)の群も含まれていました。

主要評価項目は「52週目CDAI臨床寛解複合」と「52週目内視鏡的反応複合」され、結果は以下の通りでした。

| プラセボ群 | オンボー群 | |

| 52週目CDAI臨床寛解複合 | 9.0% | 45.4% |

| p<0.0001 | ||

| 52週目内視鏡的反応複合 | 19.6% | 38.0% |

| p<0.0001 | ||

- 52週目CDAI臨床寛解複合:12週目にPROによる臨床反応(排便回数または腹痛スコアの30%以上の減少、または両方で、どちらのスコアもベースラインより悪化していない)を示し、52週目にCDAIによる臨床寛解(CDAIスコア<150)を示した患者の割合

- 52週目内視鏡的反応複合:12週目にPROによる臨床反応を示し、52週目に内視鏡的反応(SES-CD合計スコアのベースラインからの50%以上の減少)を示した患者の割合

なお、オンボー群とステラーラ群の比較については、非劣性が確認されたものの、優越性までは確認されていませんでした。

副作用

1~5%未満の副作用として、頭痛などが報告されています。皮下注製剤では注射部位反応も報告されていました。

重大な副作用としては、

- 重篤な感染症

- 重篤な過敏症

が挙げられていますので、特に注意が必要です。

用法・用量、在宅自己注射

潰瘍性大腸炎とクローン病でそれぞれ投与量が異なります。

| 適応症 | 治療 | 投与経路 | 用法・用量 |

| 潰瘍性大腸炎 | 寛解導入 | 点滴静注 | 1回300mgを4週間隔で3回(初回、4週、8週)*1 |

| 維持 | 皮下注 | 導入療法終了4週後から1回200mgを4週間隔 | |

| クローン病 | 寛解導入 | 点滴静注 | 1回900mgを4週間隔で3回(初回、4週、8週)*2 |

| 維持 | 皮下注 | 導入療法終了4週後から1回300mgを4週間隔 |

*1:12週時に効果不十分な場合はさらに1回300mgを4週間隔で3回(12週、16週、20週)投与することも可。また、皮下注による維持療法中に効果が減弱した場合には、1回300mgを4週間隔で3回点滴静注も可。

*2:皮下注による維持療法中に効果が減弱した場合には、1回900mgを4週間隔で3回点滴静注も可。

2024年6月1日より、潰瘍性大腸炎に対しては在宅自己注射も可能になりました!

- 本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の監督のもとで投与を行うこと。

- 自己投与の適用については、その妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を実施したのち、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。

- 自己投与適用後、感染症等本剤による副作用が疑われる場合や自己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。

- 自己投与を適用する場合は、使用済みのオートインジェクターあるいはシリンジを再使用しないように患者に注意を促し、安全な廃棄方法について指導を徹底すること。

収載時の薬価

収載時(2023年5月24日)の薬価は以下の通りです。

- オンボー点滴静注300mg:192,332円(1日薬価:6,869円)

- オンボー皮下注100mgオートインジェクター:126,798円(1日薬価:9,057円)

- オンボー皮下注100mgシリンジ:126,798円(1日薬価:9,057円)

算定の根拠については、以下で解説しています。

-

-

【新薬:薬価収載】11製品(2023年5月24日)

続きを見る

200mg製剤については、2025年5月21日に収載されました。

- オンボー皮下注200mgオートインジェクター:242,888円

- オンボー皮下注200mgシリンジ:242,888円

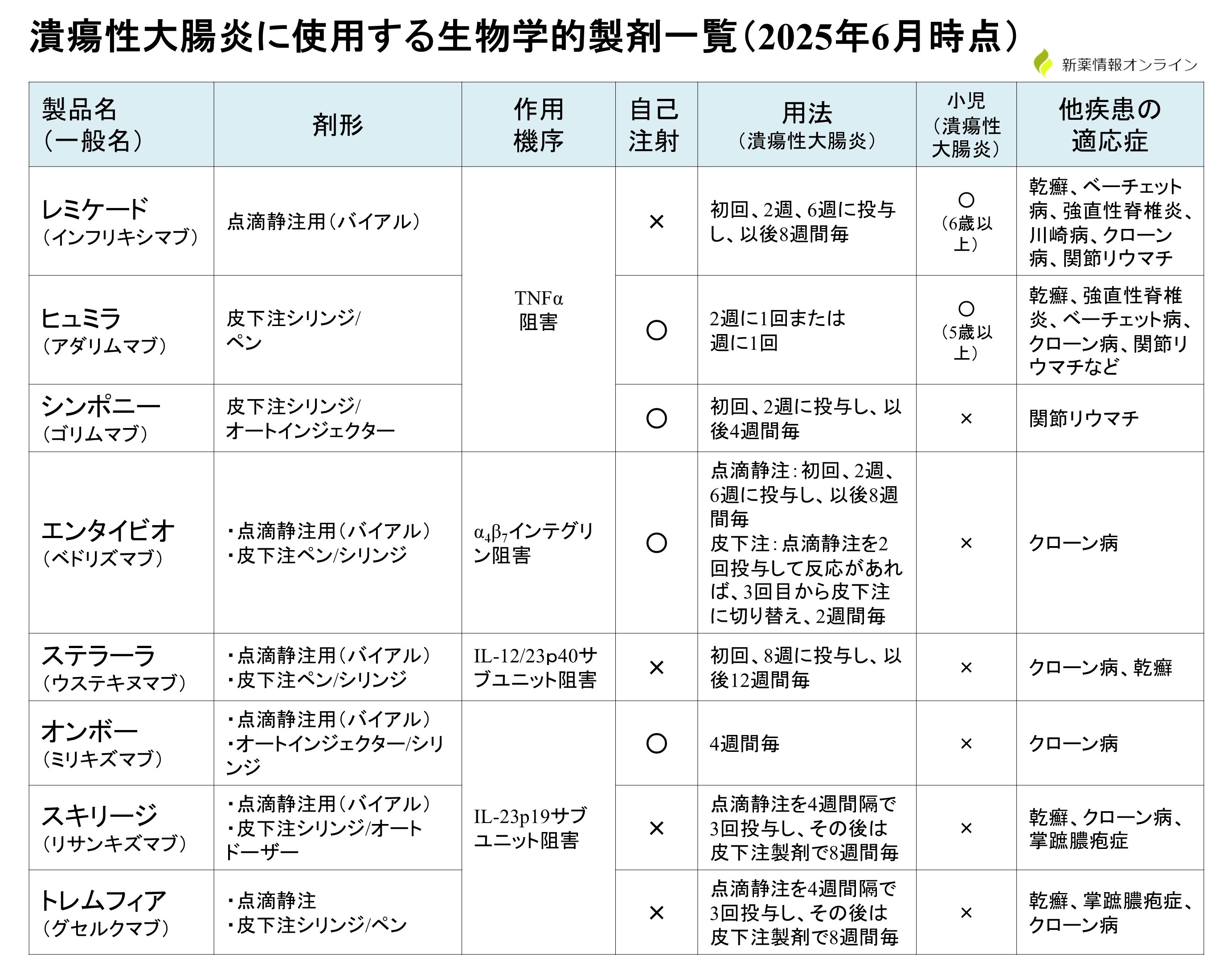

潰瘍性大腸炎に使用する生物学的製剤の一覧表

潰瘍性大腸炎に使用する生物学的製剤を一覧表としてまとめました。

他疾患に対して使用できる薬剤も多いですね。

2024年には、乾癬に使用されているスキリージ皮下注(リサンキズマブ)も潰瘍性大腸炎に使用可能となりました!

-

-

スキリージ皮下注(リサンキズマブ)の作用機序と特徴【乾癬/クローン病】

続きを見る

まとめ・あとがき

オンボーはこんな薬

- 抗IL-23 p19モノクローナル抗体製剤で、IL-23の働きを抑制する

- 4週間毎に皮下注投与する

近年、潰瘍性大腸炎の領域は生物学的製剤(例:エンタイビオ)や経口治療薬(JAK阻害薬)などの開発が活発です。

-

-

JAK阻害薬の一覧表(経口7製品)と作用機序のまとめ

続きを見る

これまで治療選択肢が少なかったことから、選択肢が増えることは朗報ではないでしょうか。

オンボーは抗TNFα抗体薬やエンタイビオで効果不十分な場合でも治療効果が期待されているのが特徴ですね。

以上、今回は潰瘍性大腸炎・クローン病とオンボー(ミリキズマブ)の作用機序、根拠となったエビデンスについてご紹介しました。

引用文献・資料等

- 潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針 令和6年度 改訂版

- 日本消化器病学会ガイドライン:炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン2020

- ultIMMa-1試験・ultIMMa-2試験:Lancet. 2018 Aug 25;392(10148):650-661.

- LUCENT-1試験・LUCENT-2試験:N Engl J Med 2023; 388:2444-2455

- VIVID試験:Lancet. 2024 Dec 14;404(10470):2423-2436.

\ 新薬情報オンラインの運営者が執筆! /

薬剤師におススメの記事

失敗しない薬剤師の転職とは?

数多く存在する薬剤師専門の転職エージェントサイト。

どこに登録したらいいのか悩むことも少なくありません。そんな転職をご検討の薬剤師さんに是非見ていただきたい記事を公開しました。

- 新薬情報オンラインの薬剤師2名が実際に利用・取材!

- 各サイトの特徴等を一覧表で分かりやすく掲載!

- 絶対にハズレのない厳選の3サイトを解説!

上手に活用してあなたの希望・条件に沿った【失敗しない転職】を実現していただけると嬉しいです!

-

-

薬剤師の転職サイト3選|評判・求人特徴とエージェントの質を比較

続きを見る

日々の情報収集に最適

-

-

薬剤師の勉強・情報収集に役に立つ無料サイト・ブログ8選