PASSMED公式LINEの登録者特典|当サイトに掲載している図表の元データ&学習支援AI 薬科GPTをプレゼント♪

2025年6月24日、「潰瘍性大腸炎」を対象疾患とするベルスピティ錠(エトラシモド)が承認されました!

ファイザー|ニュースリリース

基本情報

| 製品名 | ベルスピティ錠2mg |

| 一般名 | エトラシモド L-アルギニン |

| 製品名の由来 | 「VEL」は、生命(“vie”や“vida”)や活動(“va”)を象徴し、 「SIP」は、生体内で重要な役割を果たす「S1P」に着想を得た表現で、 偶然の出会いから生まれる喜び=セレンディピティと前向きなエネルギーを表現して命名された。 |

| 製造販売 | ファイザー(株) |

| 効能・効果 | 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) |

| 用法・用量 | 通常、成人にはエトラシモドとして2mgを1日1回経口投与する。 |

| 収載時の薬価 | 4,792.80円(1日薬価:4,792.80円) |

| 発売日 | 2025年9月12日新発売(HP) |

既に潰瘍性大腸炎においては、同様の作用機序を有するゼポジア(オザニモド)が承認されています。

-

-

ゼポジア(オザニモド)の作用機序【潰瘍性大腸炎】

続きを見る

中等症から重症の潰瘍性大腸炎に対して使用できる経口薬ですので、ジセレカ(フィルゴチニブ)やリンヴォック(ウパダシチニブ)などのJAK阻害薬と同様の位置付けです。

-

-

JAK阻害薬の一覧表(経口7製品)と作用機序のまとめ

続きを見る

今回は潰瘍性大腸炎とベルスピティ(エトラシモド)の作用機序、根拠となったエビデンスについてご紹介します。

潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は炎症性腸疾患(炎症を伴う腸疾患)の1つであり、大腸の粘膜に炎症が起き、ただれたり、潰瘍が発生する疾患です。

好発年齢は10歳代後半~30代前半で、比較的若年者にみられます。

主な自覚症状としては、粘血便、下痢、腹痛などの症状が持続的かつ反復的にみられ、症状が悪化すると体重減少や発熱など、全身の症状が起こることもあるようです。

特に初期症状としては粘血便が多いとされています。

潰瘍性大腸炎の多くは、寛解(症状が落ち着いている状態)と再燃(症状が悪化している状態)を繰り返します。

長い経過のなかでは、徐々に病気が進行し、重大な合併症を引き起こすこともあり、さらに、長期間罹患していると、大腸がんの発現率も高くなると言われています!!

潰瘍性大腸炎の原因

明確な原因は未だ不明とされていますが、

- 免疫異常等の遺伝因子

- 食習慣等の環境因子

- ストレス等の心理学的因子

が複雑に関与して発症すると考えられています。

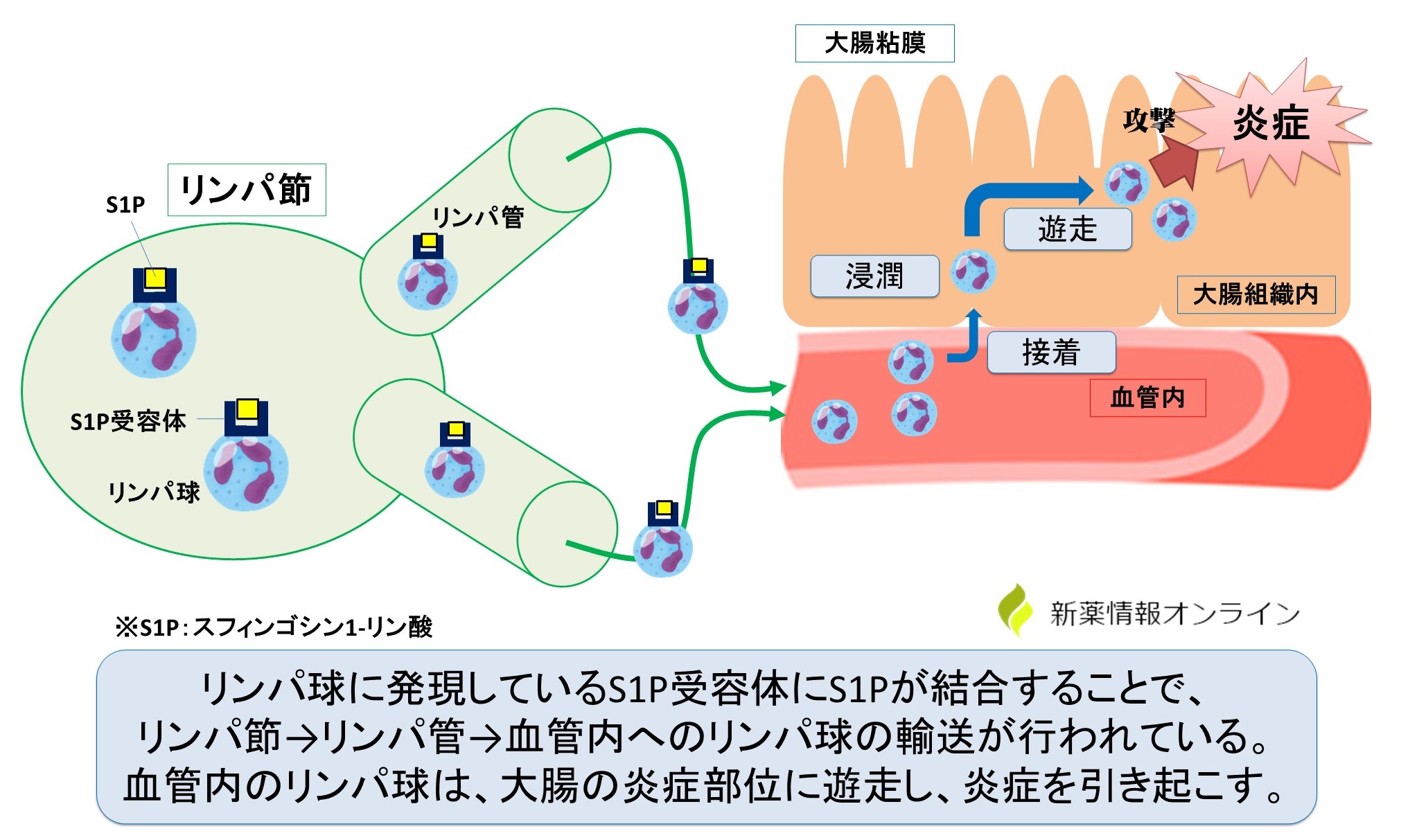

何らかの自己免疫異常によって、免疫細胞(リンパ球など)が自分自身の大腸粘膜を「異物」としてみなして攻撃してしまうことで大腸粘膜に炎症が引き起こされます。

リンパ球(T細胞やNK細胞など)は通常、リンパ節・リンパ管内に存在していて、適宜血中や組織に移動することで体内の免疫を維持しています。

リンパ節から血中・組織に移動する際には、リンパ球に発現している「S1P受容体」にS1P(スフィンゴシン1-リン酸)が結合することで、リンパ球は血中や組織に移動することができます。

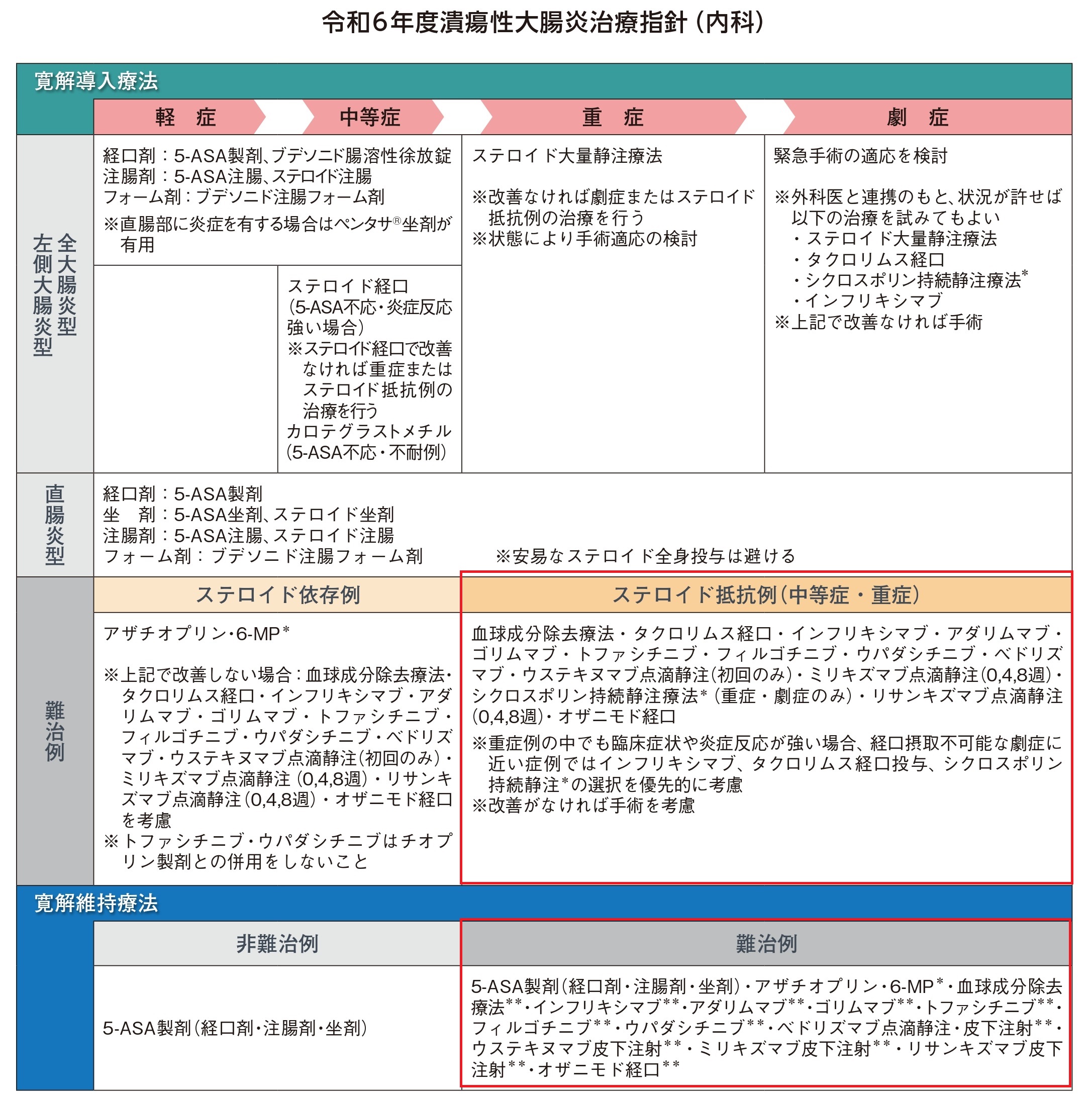

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎は、その病状により、「軽症」「中等症」「重症」に分類されています。

潰瘍性大腸炎は原因が不明なため、腸管の炎症が活動な状態(活動期)を抑えて症状を鎮め、寛解の状態(寛解期)を維持することが治療の主な目標です。

治療は薬物療法が主体となりますが、薬物療法が有効でない場合や腸閉塞、穿孔などの合併症では外科治療や血球成分除去療法などが行われることもあります。

潰瘍性大腸炎の薬物療法は、活動期の炎症を抑えて落ち着かせ寛解に持ち込む「寛解導入療法」と、寛解を長期に維持して再燃を防ぐ「寛解維持療法」の2つに分けられます。

初期に行う主な薬物療法は、以下の薬剤があり、重症度によって適宜併用して用います。1-2)

- 5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA製剤):メサラジン、サラゾスルファピリジン

⇒寛解導入療法・寛解維持療法共に使用可能 - 副腎皮質ホルモン:ブレドニゾロン、ブデソニド

⇒寛解導入療法に使用可能 - 免疫調整薬:アザチオプリン、6-メルカプトプリン

⇒寛解維持療法に使用可能

最近では5-ASA製剤の治療歴がある中等症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法にカログラ(カロテグラスト)が使用できるようになりました。

-

-

カログラ(カロテグラスト)の作用機序【潰瘍性大腸炎】

続きを見る

2023年には、軽症~中等症に使用するブデソニドの経口DDS製剤のコレチメント錠も登場しました!軽症から使用できるため、カログラより先行して使用です。

-

-

コレチメント(ブデソニド)の作用機序:レクタブルとの違い【潰瘍性大腸炎】

続きを見る

また、上記の標準治療薬剤を使用しても症状が改善しない場合、「難治」とされ、以下のような生物学的製剤(抗TNFα抗体製剤)や経口JAK阻害薬の使用が検討されます。

- レミケード点滴静注(一般名:インフリキシマブ)

- ヒュミラ皮下注(一般名:アダリムマブ)

- シンポニー皮下注(一般名:ゴリムマブ)

- エンタイビオ点滴静注(一般名:ベドリズマブ)

- ステラーラ(一般名:ウステキヌマブ)

- オンボー(一般名:ミリキズマブ)

- 経口JAK阻害薬:ジセレカ(フィルゴチニブ)やリンヴォック(ウパダシチニブ)

今回ご紹介するベルスピティは、類薬のゼポジア(オザニモド)や経口JAK阻害薬と同様に、5-ASA製剤やステロイドの治療歴を有する中等症から重症の潰瘍性大腸炎に対して使用が見込まれます。また、難治例の寛解維持療法としても使用可能です。

ベルスピティ(エトラシモド)の作用機序:S1P受容体調整

ベルスピティはリンパ球に発現しているS1P受容体に結合するS1P受容体調節薬です。

ベルスピティがリンパ球のS1P受容体に結合することで、S1P受容体をリンパ球内に内在化させます。そのため、リンパ球はS1Pと結合することができなくなり、血管内および組織への輸送が抑制されると考えられています。

の作用機序.jpg)

なお、S1P受容体には、S1P受容体1、2、3、4、5がありますが、ベルスピティは特にS1P受容体1、4、5に高親和性で結合すると考えられています。

エビデンス紹介:ELEVATE UC試験

根拠となった臨床試験は以下の2つです。3)

- ELEVATE UC 52試験:プラセボ対照の最長52週間投与で寛解導入療法と寛解維持療法の有用性を検証(日本人含まず)

- ELEVATE UC 12試験:プラセボ対照の12週間投与で寛解導入療法の有用性を検証(日本人を含む)

今回は代表例として、UC 52試験をご紹介します。

本試験は中等症~重症の活動期潰瘍性大腸炎で、1つ以上の承認された潰瘍性大腸炎治療効果が不十分または減弱が認められる、もしくは不耐の成人患者さんを対象に、プラセボとベルスピティを比較した国際共同第Ⅲ相臨床試験です。

主要評価項目は、12週時点および52週時点における「臨床的寛解を示した患者の割合」とされ、結果は以下の通りでした。

| プラセボ群 | ベルスピティ群 | |

| 12週時点の 臨床的寛解率 |

7% | 27% |

| p<0.0001 | ||

| 52週時点の 臨床的寛解率 |

7% | 32% |

| p<0.0001 | ||

副作用:不整脈などに注意

1%以上に認められる副作用として、浮動性めまい、頭痛、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加などが報告されています。

重大な副作用として、

- 黄斑浮腫(0.1%)

- 感染症(0.9%)

- 進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)

- リンパ球減少:リンパ球数減少(5.8%、28.0%)及びリンパ球減少症(7.8%、10.8%)

- 肝機能障害(0.7%)

- 徐脈性不整脈(徐脈:1.5%、房室ブロック:0.6%)

- 可逆性後白質脳症症候群(頻度不明)

が挙げられています。

特に、類薬のゼポジアでも重大な副作用として「徐脈性不整脈」などが挙げられていますので、同様の注意が必要だと考えられます。

S1P1は心臓の心房心筋細胞、中隔心筋細胞、心室心筋細胞、心臓血管内皮細胞、血管平滑筋細胞等にも発現しているため、ベルスピティなどのS1P受容体調整薬は心拍数・刺激伝導系に影響する可能性が示唆されています。

特に投与初期(休薬後の投与再開時を含む)は、心拍数低下、房室伝導の遅延が生じる可能性が高いため、十分な注意が必要です。

審査報告書では「本薬2mgを投与した臨床試験では、臨床上問題となる心拍数の低下や心伝導遅延の発現は認められなかったことから、301 試験及び 302 試験の設定と対応に準じ、適切な対応をとることで本薬のリスクは管理可能と考える。」と書かれていましたので、適切な患者選択(投与前の心電図検査など)が大切ですね。

特定の背景を有する患者に関する注意

徐脈性不整脈及び房室伝導遅延のリスクが高い患者

- 以下のような患者に本剤を投与する前に、循環器を専門とする医師へ相談し、本剤投与による有益性と危険性を考慮した上で、投与の可否を慎重に検討すること。

- 顕著なQT延長のある患者(男性:QTcF≧450msec、女性:QTcF≧470msec)

- Ia群又はIII群の抗不整脈薬による治療を要する不整脈のある患者

- 不安定な虚血性心疾患、心不全、心停止の既往歴、脳血管疾患、又はコントロールされていない高血圧のある患者(過去6ヵ月以内に心筋梗塞、不安定狭心症、脳卒中、一過性脳虚血発作、入院を要する非代償性心不全、NYHA分類III度又はIV度の心不全を発症した患者を除く)

- 安静時心拍数が50bpm未満の患者

症候性徐脈、再発性心原性失神、又は未治療の重度睡眠時無呼吸の既往歴のある患者

モビッツI型第2度房室ブロックの既往歴のある患者(ペースメーカー使用患者を除く)

- 本剤投与開始前に脈拍、血圧及び心電図を測定すること。初回投与後4時間は継続して脈拍及び血圧を測定し、初回投与から4時間後に心電図を測定すること。脈拍、血圧又は心電図に異常が認められた場合は、回復するまでさらに継続して脈拍、血圧及び心電図を測定すること。処置が必要な場合は、一晩測定を続け、本剤の2回目の投与時にも、初回投与時と同様に脈拍、血圧及び心電図を測定すること。なお、本剤を休薬し、投与再開する場合も、同様の測定を行うこと。また、本剤投与中は、患者の状態に応じて、脈拍、血圧及び心電図の測定を検討すること。

用法・用量

通常、成人にはエトラシモドとして2mgを1日1回経口投与します。

収載時の薬価

収載時(2025年8月14日)の薬価は以下の通りです。

- ベルスピティ錠2mg:4,792.80円(1日薬価:4,792.80円)

算定根拠については、以下の記事で解説しています。

-

-

【新薬:薬価収載】8製品(2025年8月14日)

続きを見る

ベルスピティとゼポジアとの違い・比較

既に、類薬のS1P受容体調節薬としてゼポジア(オザニモド)が承認・販売されています。

ゼポジアは投与開始から7日目までは用量を漸増する必要があるため、スターターパックが用意されています。一方、ベルスピティは漸増の必要がないため、用量は一定(2mg:1錠)です。

また、ゼポジアは重度の肝機能障害に対しては投与禁忌で、軽度・中等度でも投与しないことが望ましいとされています。一方、ベルスピティは肝機能による制限がないため、使いやすいと思いますね!

まとめ・あとがき

ベルスピティはこんな薬

- 潰瘍性大腸炎ではゼポジアに次ぐS1P受容体調節薬

- リンパ球のS1P受容体を内在化することで、リンパ節から血中・組織への移動を抑制する

- 1日1回経口投与

- 徐脈性不整脈に注意が必要

近年、潰瘍性大腸炎の領域は生物学的製剤(例:オンボー)や経口治療薬(JAK阻害薬やカログラ)などの開発が活発です。

-

-

オンボー(ミリキズマブ)の作用機序【潰瘍性大腸炎/クローン病】

続きを見る

これまで治療選択肢が少なかったことから、選択肢が増えることは朗報ではないでしょうか。

以上、今回は潰瘍性大腸炎とベルスピティ(エトラシモド)の作用機序、根拠となったエビデンスについてご紹介しました。

引用文献・資料等

- 潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針 令和6年度 改訂版

- 日本消化器病学会ガイドライン:炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン2020

- ELEVATE UC試験:Lancet. 2023 Apr 8;401(10383):1159-1171.

\ 新薬情報オンラインの運営者が執筆! /

薬剤師におススメの記事

失敗しない薬剤師の転職とは?

数多く存在する薬剤師専門の転職エージェントサイト。

どこに登録したらいいのか悩むことも少なくありません。そんな転職をご検討の薬剤師さんに是非見ていただきたい記事を公開しました。

- 新薬情報オンラインの薬剤師2名が実際に利用・取材!

- 各サイトの特徴等を一覧表で分かりやすく掲載!

- 絶対にハズレのない厳選の3サイトを解説!

上手に活用してあなたの希望・条件に沿った【失敗しない転職】を実現していただけると嬉しいです!

-

-

薬剤師の転職サイト3選|評判・求人特徴とエージェントの質を比較

続きを見る

日々の情報収集に最適

-

-

薬剤師の勉強・情報収集に役に立つ無料サイト・ブログ8選