PASSMED公式LINEの登録者特典|当サイトに掲載している図表の元データ&学習支援AI 薬科GPTをプレゼント♪

2025年6月24日、「骨髄線維症」を対象疾患とするインレビック(フェドラチニブ)が承認されました!

基本情報

| 製品名 | インレビックカプセル100mg |

| 一般名 | フェドラチニブ塩酸塩水和物 |

| 製品名の由来 | |

| 製造販売 | ブリストル・マイヤーズスクイブ(株) |

| 効能・効果 | 骨髄線維症 |

| 用法・用量 | 通常、成人にはフェドラチニブとして1回400mgを1日1回経口投与する。 なお、患者の状態により適宜減量する。 |

| 収載時の薬価 | |

| 発売日 |

インレビックは、新規のJAK2阻害薬ですね。

-

-

オムジャラ(モメロチニブ)の作用機序【骨髄線維症】

続きを見る

今回は骨髄線維症とインレビック(フェドラチニブ)の作用機序について解説します。

骨髄線維症とは

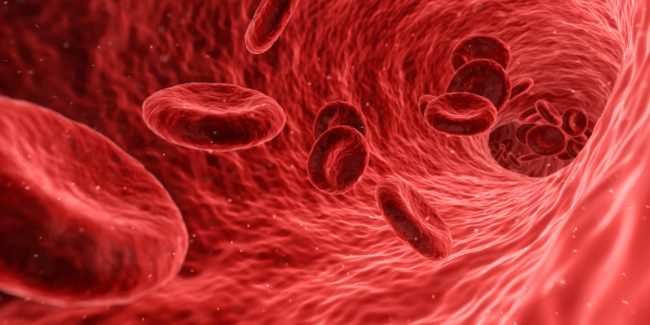

白血病は「血液のがん」です。

血液細胞には、白血球(好中球、好酸球、好塩基球)、赤血球、リンパ球等がありますが、これら血液細胞の異常化(腫瘍化=がん化)によって引き起こされる病気を白血病と総称しています。

血液細胞の元となる細胞として、骨髄内に存在する造血幹細胞が知られています。

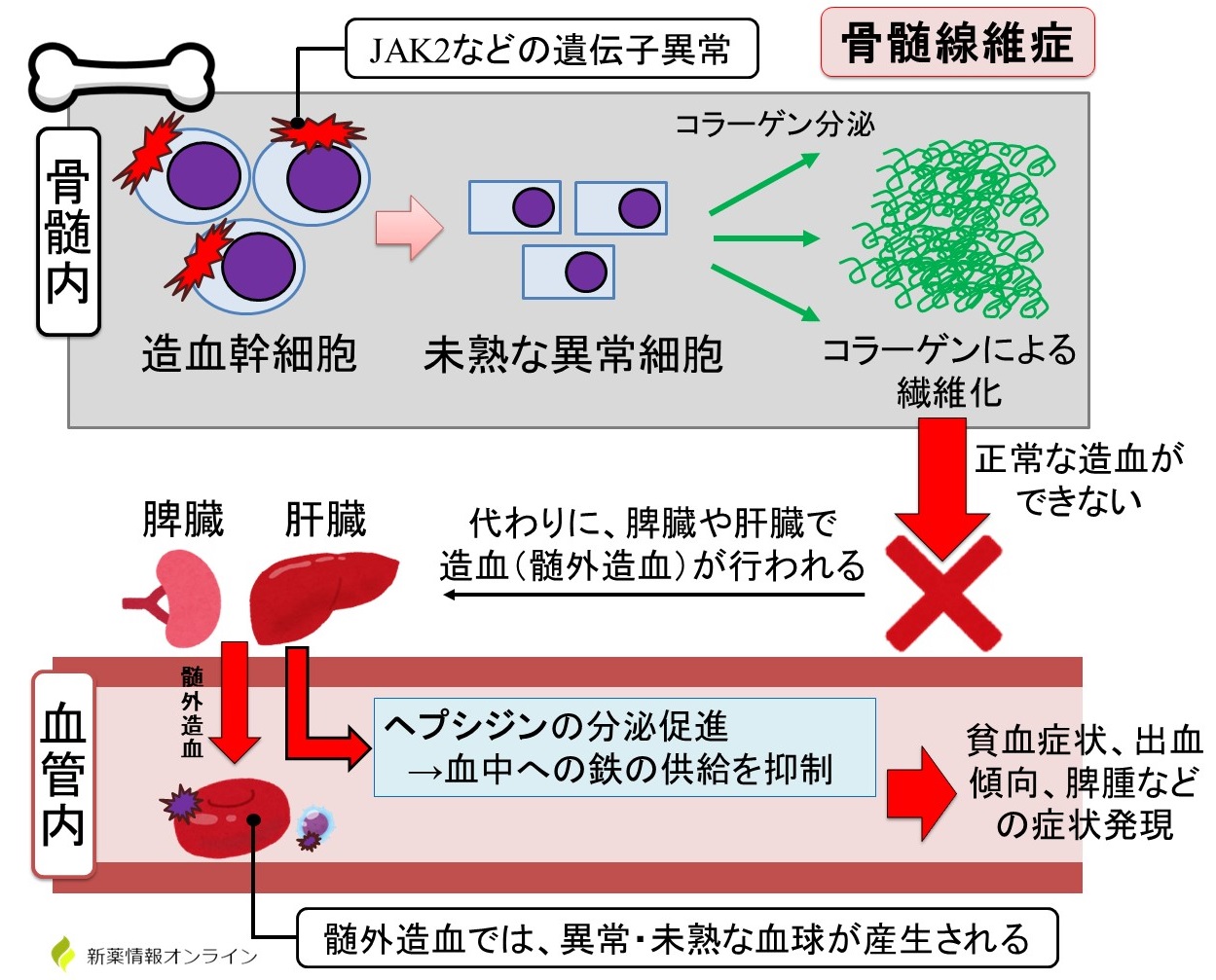

骨髄線維症は、造血幹細胞に異常が発生(腫瘍化)し、骨髄内に線維物質のコラーゲンを分泌する未熟細胞が増え、コラーゲンが大量に産生される疾患です。

その結果、骨髄が繊維化して、骨髄での造血ができなくなってしまいます。

それにより、脾臓や肝臓で代替的に造血(髄外造血)が行われるようになりますが、髄外造血によって産生された血球は異常・未熟であることが知られています。つまり、正常の造血能を有さない血球細胞ということです。

また、肝臓においては、血中への鉄の供給を抑制する「ヘプシジン」と呼ばれるペプチドホルモンが産生され、これによって、赤血球の機能が低下し、貧血などの症状を呈します。

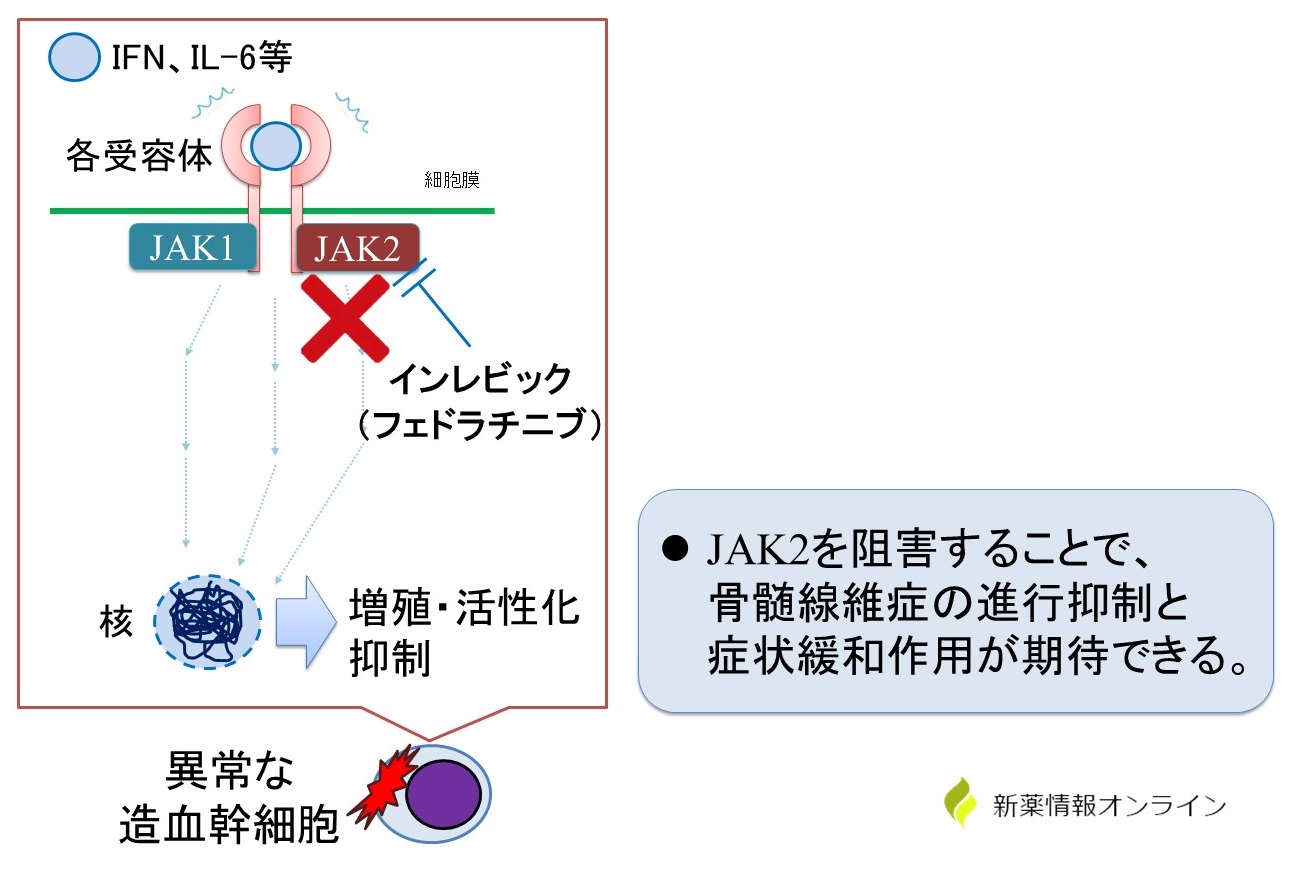

骨髄線維症では、腫瘍化した異常造血幹細胞にJAK2遺伝子の変異が認められることが知られています。

JAK2は赤血球の造血やサイトカインのシグナル伝達を担っているチロシンキナーゼのため、これに変異があることが主な発症原因だと考えられます。

治療

骨髄線維症は、年齢・症状・血液検査などに応じて、以下の4つのリスクに分類されます。1)

- 低リスク

- 中間-Ⅰリスク

- 中間-Ⅱリスク

- 高リスク

低リスク/中間-Ⅰリスクの場合、予後は良好のため、症状があれば症状に対する対症療法が基本です。症状がなければ無治療経過観察の方針が望ましいとされています。1)

中間-Ⅱリスク/高リスクの場合、予後不良のため、合併症がなく適切なドナーが得られる場合は同種造血幹細胞移植を考慮します。ただ、移植が適応とならない場合には、JAK阻害薬のジャカビ(ルキソリチニブ)が治療選択肢となり得ます。1)

今回ご紹介するインレビックも、ジャカビと同様に中間-Ⅱリスク以上の骨髄線維症に対して効果が期待されているJAK阻害薬です。類薬のオムジャラ(モメロチニブ)も使用可能ですので、使い分けが気になるところです。

-

-

オムジャラ(モメロチニブ)の作用機序【骨髄線維症】

続きを見る

なお、骨髄線維症ではしばしば貧血や血小板減少を呈すことがありますが、ジャカビは血小板数5万/mm3未満の場合、休薬することとされています。

インレビックも血小板数5万/mm3未満または好中球数1000/mm3未満の患者さんに投与した場合の有効性・安全性に関する情報は限られているとの記載があるため、投与は推奨されていません。

オムジャラは血小板数25,000/mm3以上であれば投与可能のため、貧血や血小板減少を有する場合に適しているのかもしれません。

インレビック(フェドラチニブ)の作用機序

インレビックは、骨髄線維症の原因となるJAK2を阻害する薬剤です。2)

エビデンス紹介:JAKARTA試験

根拠となった主な臨床試験として、第Ⅲ相試験のJAKARTA試験があります。3)

本試験はJAK阻害薬未治療の患者さんを対象に、インレビックとプラセボを比較した国際共同第Ⅲ相試験です(日本人は含まれない)。

主要評価項目の「脾臓容積がベースラインから35%以上減少した割合」は、インレビック群で有意に高かったものの、機序不明の脳症の発現が一定の割合で認められていました。

論文では、「本試験における脳症の発現を受け、臨床開発は中止された」と書かれていました。その後、再開されたようですが。

日本人を対象とした第Ⅰ/Ⅱ試験の結果、主要評価項目である第6サイクル終了時点の脾臓容積がベースラインから35%以上縮小(SVR35)を達成した被験者の割合は71.4%(20/28例)とのことでした。

副作用:脳症に注意

5%以上に認められる副作用として、下痢 (52.0%)、悪心 (50.2%)、嘔吐 (35.7%)、腹痛、便秘、頭痛などが報告されています。

重大な副作用として、

- 脳症(ウェルニッケ脳症含む)(0.5%)

- 感染症:肺炎(1.8%)、敗血症(頻度不明)等

- 骨髄抑制:貧血(36.2%)、血小板減少(20.8%)、好中球減少(5.4%)

- 出血:血栓性血小板減少性紫斑病(0.5%)、上部消化管出血(0.5%)等

- 肝機能障害:AST(3.6%)、ALT(7.2%)増加

- 間質性肺疾患(頻度不明)

- ぶどう膜炎(0.9%)

が挙げられています。

前述の臨床試験にあったように、重篤な副作用として脳症(肝性脳症やウェルニッケ脳症など)が報告されているため、こちらは特に注意が必要でしょう。

この原因として、潜在的な栄養失調や制御不能な胃腸系事象による素因を背景に、ビタミンB1(チアミン)の欠乏が示唆されています。3)

重要な基本的注意

- ビタミンB1(チアミン)の欠乏によりウェルニッケ脳症があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、以下の事項に注意すること。

- 本剤の投与開始前にビタミンB1濃度を測定すること。ビタミンB1の減少が認められる患者に対してはビタミンB1補充を行い、ビタミンB1濃度が回復するまで本剤投与を開始しないこと。

- 本剤投与中はビタミンB1経口剤の投与を行い、ビタミンB1欠乏症の症状又は徴候が認められる場合など、必要に応じてビタミンB1濃度の測定を行うこと。

- 嘔吐、下痢等からビタミンB1欠乏を含む低栄養状態等の悪化を引き起こす可能性があるため、制吐剤又は止瀉剤の予防投与を検討すること。

- 神経内科医との連携の下、神経学的症状を含む患者の状態を注意深く観察すること。

用法・用量

通常、成人にはフェドラチニブとして1回400mgを1日1回経口投与します。

なお、患者の状態により適宜減量する。

収載時の薬価

現時点では薬価未収載です。

まとめ・あとがき

インレビックはこんな薬

- 骨髄線維症に使用するJAK2阻害薬

- 1日1回経口投与

- 脳症には注意が必要(チアミン値に注意)

中間-Ⅱリスク/高リスクの骨髄線維症を根治させるためには、同種造血幹細胞移植しか方法がありません。しかしながら、高齢であったり、移植が適さない場合、これまではジャカビしか選択肢がありませんでした。

近年では、新規のJAK阻害薬としてオムジャラ(モメロチニブ)が登場し、今回、インレビックも新たな治療選択肢に加わります。

以上、今回は骨髄線維症とインレビック(フェドラチニブ)の作用機序について解説しました!

引用文献・資料等

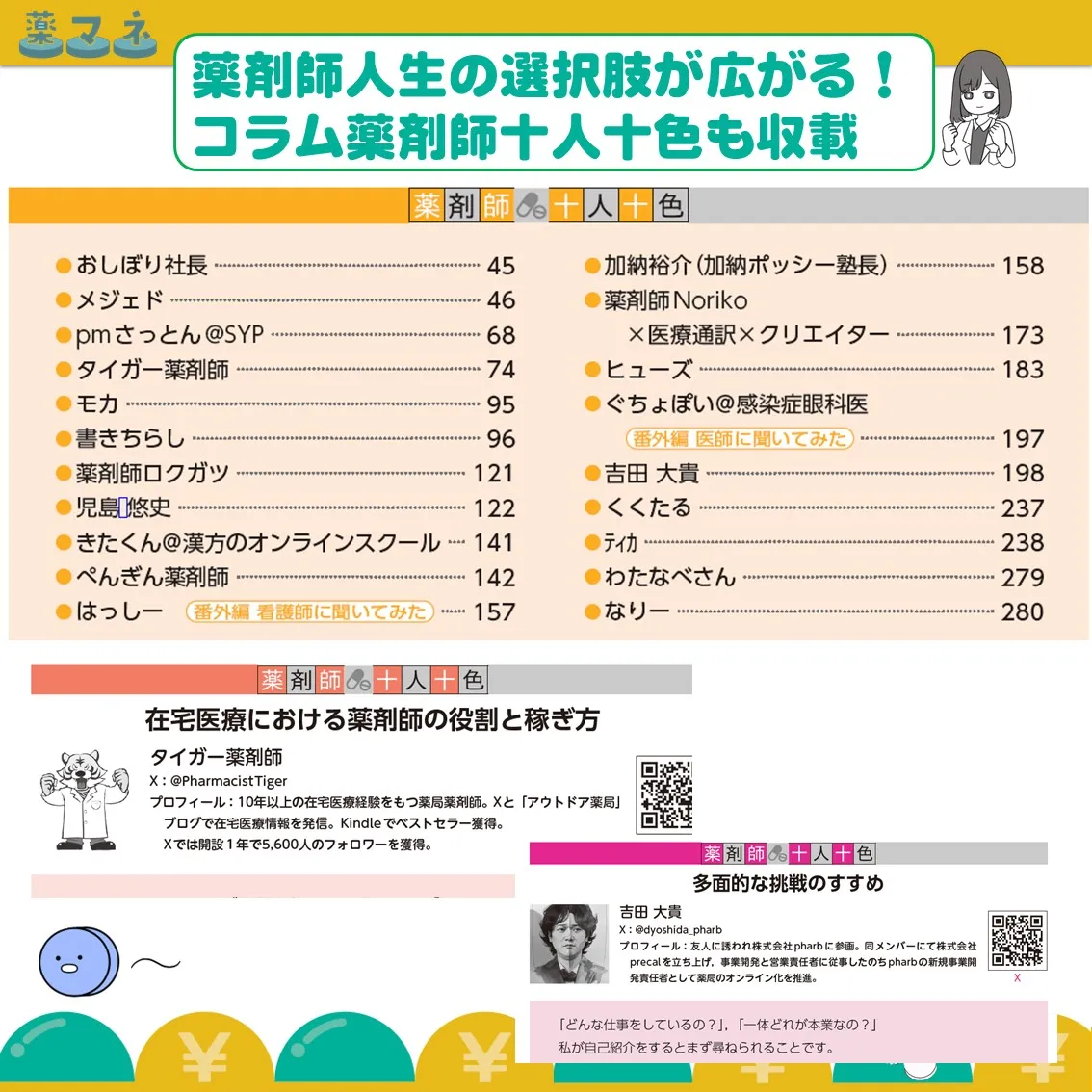

\ 新薬情報オンラインの運営者が執筆! /

薬剤師におススメの記事

失敗しない薬剤師の転職とは?

数多く存在する薬剤師専門の転職エージェントサイト。

どこに登録したらいいのか悩むことも少なくありません。そんな転職をご検討の薬剤師さんに是非見ていただきたい記事を公開しました。

- 新薬情報オンラインの薬剤師2名が実際に利用・取材!

- 各サイトの特徴等を一覧表で分かりやすく掲載!

- 絶対にハズレのない厳選の3サイトを解説!

上手に活用してあなたの希望・条件に沿った【失敗しない転職】を実現していただけると嬉しいです!

-

-

薬剤師の転職サイト3選|評判・求人特徴とエージェントの質を比較

続きを見る

日々の情報収集に最適

-

-

薬剤師の勉強・情報収集に役に立つ無料サイト・ブログ8選